美丽乡村入画来

——遵义市“四在农家”12年助力小康建设走笔

新闻背景

四在农家,美丽乡村。

黔北大地,奔走小康。

七月,骄阳似火,走进遵义市村村寨寨,“四在农家”创建活动的发展势头如同夏日的热浪,一波高过一波。

细细算来,“四在农家”创建活动已在遵义这座举世闻名的“转折之城”走过了12个年头。

12年前,遵义市广大农村经济滞后,农业模式单一,农民的生活水平很低,贫困地区的“三农”问题亦亟须转折。2001年“余庆经验”横空出世,催生了“四在农家”创建活动最初的形态。由此开始,遵义市以统筹城乡发展为目标,结合广大农民“求富、求学、求乐、求美”的强烈愿望,努力建设富裕民主、文明、和谐、美丽的新农村,走出了一条以“四在农家”创建活动为载体,以农业产业化发展为支撑、以村庄整治为重点、以黔北民居新村建设为标志的特色新农村建设之路,经过多年的探索实践,以富、学、乐、美为主要内容的“四在农家”创建活动从试点到示范,然后全面蔓延开来,这把富于深远意义的小康大火点燃遵义农民小康愿景的美丽梦想。

据统计,截至今年6月,遵义市建成“四在农家”创建点8884个,覆盖全市232个乡镇1700多个村,惠及农民达589万之众,受益人口占全市农民总数的87%。今年,遵义市围绕“巩固提高,丰富内涵、提升品牌、整体推“进”的思路,全面启动了134个“小康示范型”精品点和400个“普通点。在不久的将来,全市将实现集中居住村寨创建全覆盖。

如今,行走在黔北广袤的土地上,处处呈现生机盎然的景象。环境优美的农家乐、豪华的乡村假日酒店、静雅别致的乡村旅馆、整洁怡人的农家小院、宽敞的硬化公路、初具规模的种植养殖基地……一个个缩影构成了遵义市“四在农家”创建活动的12年成果展。以“富”推动发展,以“学”提升素质,以“乐”倡导民风,以“美”展示文明,在遵义,大凡开展“四在农家”或“四在农家”搞得好的地方,都是全面小康迈步最快的地方,当下,随着“四在农家·美丽乡村”评选活动拉开帷幕,“四在农家”又再一次成为人们热议的话题。

小康,遵义农民最高兴的事儿。

“四在农家”,遵义农民的小康行动。

富在农家 让农民腰包鼓起来

给客人倒茶,在厨房配菜,时不时还要给旅客介绍当地情况,这是桐梓县九坝镇三堡村村民刘容容每天要做的事。“自从开了乡村旅馆,一到夏天,实在是忙不过来。不过倒也忙得值得,今年住进150多位客人,每个人吃住1500元,现在房间都住满了,估计今年有近20万的收入。”在九坝镇这个世代都以农业为主的地方,自开展“四在农家”创建活动以来,像刘容容这样靠乡村旅游致富的就有215家,全镇旅游产业直接收入达4470万元以上。

“四在农家”,“富”字当头。如何促农增收、提高农民生活水平,一直是困扰人们的难题,如今,这个难题终于有了破解之道。赤水市大同村有着漫山遍野的翠竹,过去因为不通公路,山里的竹子和农产品运不出去,农民守着资源过穷日子。在“四在农家”创建活动的引领下,山村公路修通了,如今外来商家开车到农民家门口收购,柑橘和竹产业每年为每户农民增收好几千元。“以前都是靠山吃山、靠水吃水,如今,路通了,我们在家里就能赚到外面的钱。”“现在我们这里条件好了,就连外地的女孩都愿意当村里的媳妇。”提起村里的变化,村民们毫不掩饰心里的喜悦。

农民要致富,“四在农家”来引路。正安县保龙村虎踏石的群众借助“四在农家”这阵东风,加快“脱贫摘帽”的步伐,129户全部纳入了“四在农家”创建范围,积极探索致富路子,建成了500亩的现代农业综合示范区,其中有核桃、脱毒马铃薯、红樱子高粱、鲜果采摘体验园等,三年后示范区核桃亩单产可达500公斤以上,示范园区给老百姓带来丰厚的经济效益。

近年来,遵义市积极调整产业结构,发展特色产业,实施“七个一百”工程总结推广“万元田”、“千元院”种植等经营模式,大力实施“853”工程及农民收入过万元工程,涌现出茶叶、中药材、竹子、水果、辣椒、烤烟、蔬菜、养殖等成百上千个专业乡镇和专业村。

广大农民的腰包鼓起来,信心更足了。

学在农家 争当新型农民

手捧书籍,每看一页,都将重点记在小本子上。不知道的还以为是哪位老师在备课学习,其实这是桐梓县松坎镇三元村红星组村民小王在农家书屋里学习种植技能。“我预备今年承包一片经果林,但是一些专业的技术还不懂,正好村里有农家书屋,我就来补充一下栽种的知识。”以“四在农家”为契机,桐梓县松坎镇三元村红星组利用远程教育学习和农家书屋工程读书活动,造就了一批以养殖、乡村农家乐、经果林、蔬菜专业等方面的科技致富能手。

为提高农民整体素质,培养一代新型农民,把农业发展转入依靠科技进步和劳动者素质提高的轨道。遵义市开展“学在农家”创建活动从推进农业现代化,狠抓文化基础教育、政策理论宣传教育、民主法制、社会和谐主题教育、以及农业科技培训和创业技能培训,在落实党的“三农”政策中宣传政策,引导农民走近知识、走向富裕、走向文明。

“谁说农民只会埋头挖地,现在村里有农民夜校,我们在种植上不懂的技术都可以在夜校里学习到,有了别人先进的经验,就算种地也是事半功倍。同时,还可以通过网络了解更多村外的事情,不再做井底之蛙。”提到村里新变化,乐山村村民很是喜悦。遵义县乐山镇乐山村充分利用“四在农家”创建示范点的远教播放点、农民夜校,倡导农民自我学习教育,坚持教育培训常抓不懈,不断提高农民的思想道德素质、政策法律水平和农业科技含量,着力培养一批观念新、有文化、懂技术、会经营的新型农民。

据了解,围绕“学在农家”创建,全市建成远程教育站点近5000多个,实现了所有乡镇和村全覆盖,一大批农民文化家园、万村书库、农家书屋涌现出来,为农民学习科学文化知识创造了必要条件。成千上万的遵义农民,从以往面朝黄土背朝天的庄稼汉,跻身于有文化、懂技术、会经营的新型农民,这翻天覆地的变化,令遵义农民对创造新生活更加有信心,铆足全劲奔小康。

乐在农家 不亦“乐”乎

进入仁怀市岩下新村文化广场,映入眼帘的是一头吃苦耐劳的“拓耕牛”正奋勇向前,一对笑容满面的婆媳正在舂米,一个慈祥的老人吸着旱烟正盘算今年的良好收成。

这些画面是岩下人的一种满怀幸福的状态。今年,岩下新村93户群众积极主动参与“四在农家·美丽乡村”精品点创建活动,争取项目和资金400多万元,群众自筹800多万元,对93户农户的房屋院坝、连户路、文化广场、进寨大门等进行了修建,各项基础设施的服务功能得到了进一步完善和强化,不但方便了群众日常生产生活,而且生活质量也得到了大幅度提升,村民乐得合不拢嘴。

“乐在农家”旨在通过乐其俗、健其体、安其居、赋其权来提升农民生活的“幸福指数”。遵义市紧紧围绕“乐在农家”的创建内涵,各创建点纷纷建起了文体场所,配备了体育健身器材,开展体现农村特点、寓教于乐的群众性文体活动,同时,全面推行新型农村合作医疗制度,以及开展社会救助,让农民看病有保障,贫穷有救济。

余庆县构皮滩镇卧龙庄新村,由于大部分年轻人都外出打工,这里的空巢老人、留守儿童为数众多,新村党支部专门成立了志愿服务队,有针对性地组织开展帮教活动,及时掌握弱势群体的生活学习情况。

病有医、穷有济是农民乐的源泉。务川县大坪镇龙潭村大力宣传新型农村合作医疗政策,绝大部分农户参加了农村合作医疗,实现了“病有医”,同时,全面开展困难群众调查,及时向上级反应困难群众的困难情况,努力争取上级支持,对困难群众按时发放了救助金,基本实现“穷有济”。“太好了,我看病用去2000多块钱,通过新农合报下来以后,自己的钱才用了几百块。”拿到合作医疗报销款的村民满脸笑容。

往日,仓廪实、衣食足,说说笑笑、唱唱跳跳即为农家之乐;如今,病有所医、老有所养,村务公开、民主管理,享权利、担责任……这一切的一切正是“乐在农家”为时代发展注入的新内涵。

美在农家 “美”不胜收

微风徐徐,一排排景观树在河畔两岸摇曳生姿,黔北民居错落有致,整洁宽敞的文化广场还有现代感十足的音乐喷泉,令人有一种穿越到城市公园的错觉。以“美在农家”为契机,凤冈县蜂岩镇巡检村一改往日“灰头土脸”的形象,投入300余万元,高标准实施了巡检市级“四在农家”村庄整治项目。

近年来,为做到名副其实的“美丽乡村”,遵义市围绕“美在农家”创建,以黔北民居建设为抓手,坚持统一规划、因地制宜、分类指导,先后两次设计制作了18套和24套黔北民居图纸,免费提供农民在新建和改建中选用,有效改善农民的居住条件。同时以“五通三改三建”为切入点实施村庄整治,把美化居家环境与发展庭院经济有机结合起来,改变了农民传统的生活方式。

“我们村的改变可大了,以前的坎坎路变成了现在的油路,破瓦房都变成了今天的新样式,连垃圾都有统一的堆放点,难道这不是美丽乡村吗?”遵义县南白镇民主村村民说这话时底气很足。在“四在农家”创建活动中,民主村东风示范点实现了黔北民居建设户户改,环境整治户户美,设施配套样样全的目标,村容村貌焕然一新。为建立卫生保洁长效机制,镇新农办和妇联定期组织镇属相关部门妇女干部到农家,开展“百名妇女”下基层志愿者活动。

对“美”的收获感触最大的恐怕还是汇川区泗渡镇小溪村寨。这个在区县级地图上找不到名称的小地方,自开展“四在农家”创建活动以来,从2012年11月到2013年4月,仅用了短短半年时间,全面完成了两山人行道建设、两山休闲亭建设、排污沟建设和环境绿化建设,基本完成了文化广场建设和环形通组公路建设。整治后的小溪河,弯弯曲曲,清澈见底。走在小溪公路上,遇到的如是小溪人,脸上现出的是自豪,如是外地人,必是羡慕。那一排排香樟树,一栋栋小洋楼,成了小溪人自信的源泉。

“走路不湿鞋,吃水不用抬,煮饭不烧柴,村寨靓起来。”用农民自己的话说,这就是他们对“美”朴素的理解。

相关链接

遵义市农村全面开展的“四在农家”创建活动,是贯彻落实科学发展观的重要举措,是惠及广大人民群众的民生工程和民心工程。12年来,按照“四在农家”创建规划,遵义市始终坚持“富”字当头,突出“富、学、乐、美”的深刻内涵,以农村一家一户得实惠为根本,以“五通三改三建”(通水、通路、通电、通电话、通广播电视、改灶、改厕、改环境,建图书阅览室、建文体场所、建宣传栏)为切入点,走引导农村文明发展、发展文明的全面小康之路。

“四在农家”创建既是建设物质文明、加快经济发展的过程,又是建设精神文明、潜移默化地促进人的全面发展的过程。创建工作中,遵义市注重以塑造新型农民为核心,把农村精神文明建设与物质文明建设结合起来,把转变思想观念和解决实际问题结合起来,把工作重点放在农民既得实惠又受教育的实事上,在“欠发达、欠开发”的现实条件下,发展了生产、富裕了生活、培育了新风尚、塑造了新农民,有力地促进了物质文明和精神文明协调发展。

今年以来,遵义市继续高起点深化拓展“四在农家”创建活动。为确保覆盖面的进一步提高,遵义市各县(区、市)进一步加大投入,整合资源,共同发力,积极引导群众开展“四在农家”创建,确保创建覆盖率每年提高5个百分点。另一方面重点抓精品,重点打造500个创建精品点,每年至少按100个的目标进行推进。在扩大覆盖面、打造新点的同时,特别抓好老点的巩固,通过建立一套长效的管理和考评制度,不断提升原有创建点的水平。在创建布局上,遵义市除了在主要通道沿线、重要风景名胜区周边外,并逐步推动创建向边远贫困山区延伸、向高速公路骨干公路延伸。在提升创建内涵上,方向是城乡统筹发展、基础设施和基本公共服务的延伸,使“四在农家”创建与城镇扩容和农村社区化建设结合起来,计划在“十二五”末实现创建活动全覆盖,力争把“四在农家”创建活动打造成统筹城乡发展和精神文明建设的强大综合平台。

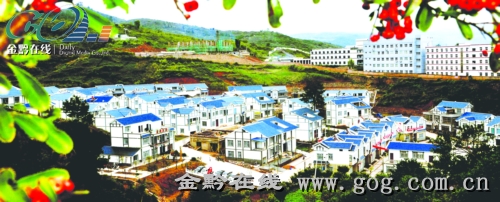

“四在农家”发源地余庆县新农村一角。

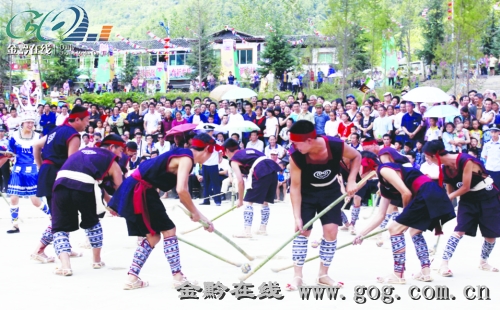

道真自治县洛龙镇大塘村民俗表演——打簚鸡蛋。

湄潭县湄江镇核桃坝村一角。

习水县三岔河乡三岔村。

凤冈县永安镇田坝村农家书屋。

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52010302001563号

贵公网安备 52010302001563号