批林村位于花溪区高坡苗族乡西南部,人口1200余人,全村人口主要为苗族,占比约80%。村庄民居以木瓦结构为主,至今仍保存完好。批林村的苗族射背牌、苗族银饰加工技艺、苗族芦笙制作技艺,现已认定为省级非物质文化遗产项目。2012年,该村被列入首批中国传统村落名录。

行走笔记

“芦笙响,五谷长。”将至仲夏,忽晴忽雨的天气,似乎也和耳边响起的悠扬芦笙调子一样,让人时而欣喜,时而忧愁。

声音从花溪高坡批林村一栋正在翻修的老屋里传来,那是罗朝贵的家。身为乡里远近闻名的芦笙制作师,今年84岁高龄的罗朝贵已和芦笙这门乐器打了大半辈子交道,他同时还是苗族芦笙制作技艺的省级非遗传承人。

“我从18岁开始学做芦笙,以前生活很苦,穷人家娃娃要能学一门手艺养家,那时做出一把好芦笙能换30斤大米。”回忆和芦笙的缘起,罗朝贵言语清晰,“祖祖辈辈传承下来的六管芦笙制作手艺,学习起来比较复杂,需要眼睛能看到,耳朵能听到,而且要你先会吹,才能学做。”

芦笙作为苗家人传承了千年的古老乐器,不仅见证了苗家悠久的历史,也诉说着苗家动人的故事,更承载着厚重的苗族文化。

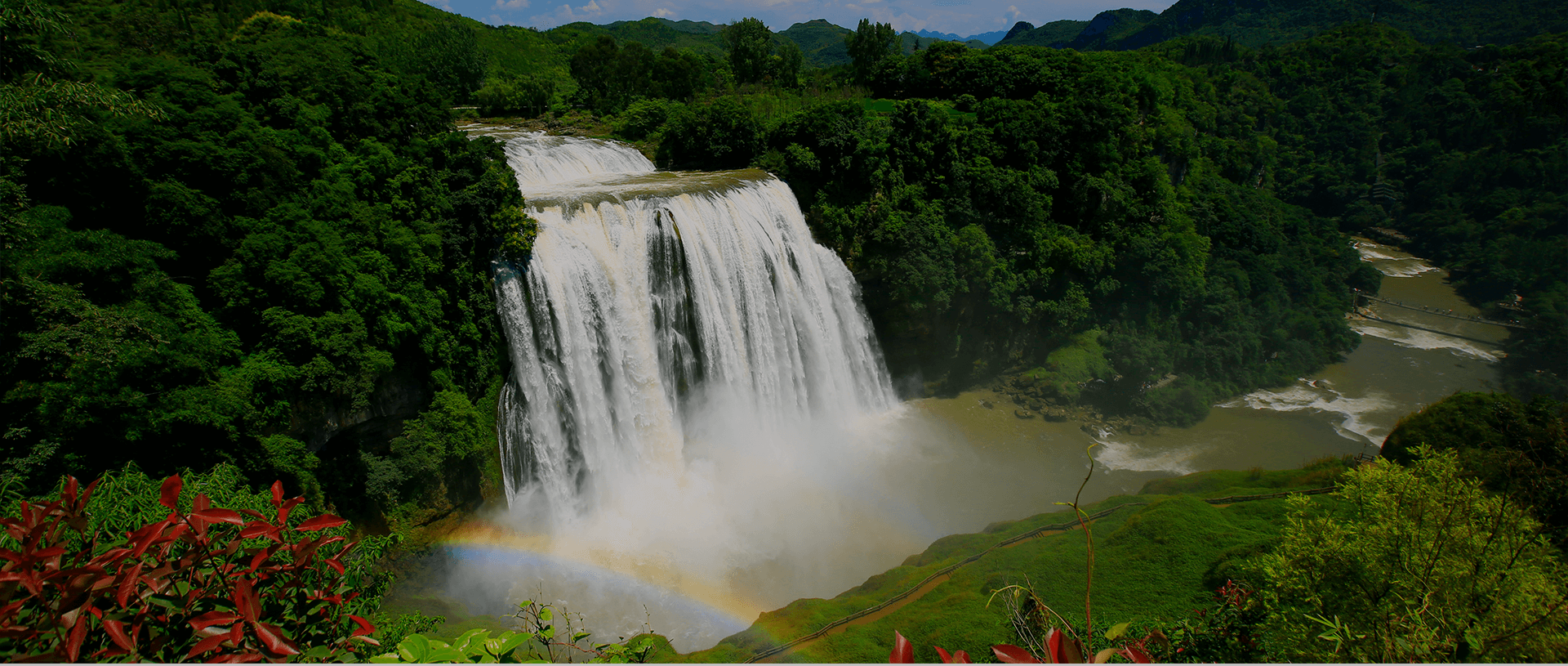

坐落于贵阳市东南郊的花溪区高坡苗族乡,是一个民族风情浓郁、自然风光秀丽的旅游之乡。每逢民族节日,这里都会举行赛马、斗牛、对歌和芦笙会,其中尤以“四月八”节日最为隆重。

批林村全景。刘青摄

在批林这座全村苗族人口占比约80%的古村落里,至今也还保留着吹芦笙、跳芦笙舞等传统节庆民俗。“芦笙一响,脚板就痒。”罗朝贵的孙子罗向荣接过话茬,“我现在也在和爷爷学习制作芦笙,无论是逢年过节、办丧庆喜,芦笙在我们苗家总是不可或缺的。”

闻言,我问他学得如何?“就学了点皮毛,现在只会吹奏些简单的曲子,离爷爷的手艺还差得远呐。”罗向荣说,学习制作芦笙需要细致和耐心,其中芦笙的簧片最关键,安放在哪节竹子,都要配合它的声音,要不断调试。

簧片是芦笙的“发声器”,其成品质量直接关系到芦笙的音质是否温婉优美。罗朝贵说,“竹子都是在9月去山上采集的。把竹子变成芦笙,要经过十几道工序,全靠纯手工制作。现在年纪大了,一周到半个月才能做好一支。”

手工芦笙的制作工序复杂而繁琐,目前在批林村像罗朝贵这样能熟练制作芦笙的手艺人已不足5位。为了让这门手艺不失传,罗家的子女亲戚都在跟着老人学习芦笙制作。“对外也收了好几个徒弟,都在认真学,认真做。”

站在罗家老宅的院子里,泛黄的木门,落满灰尘的梁瓦,窗户周边墙上对联反复贴撕留下的斑痕,无不透露经年岁月。再往里走,回头看是四周正在修缮翻新的围墙,目光落到正对大门的老屋横梁上,一块写着“芦笙世家”的红色横幅,格外引人注目。

“横幅是我父亲写的,他也在跟着爷爷学习芦笙。”罗向荣的父亲罗廷开,目前也是高坡苗族射背牌的省级非遗传承人。“‘射背牌’是我们高坡苗族独有的一种民俗活动,一般在‘四月八’举行,男生用箭射向女生绣好的背牌,表达对爱情的忠贞不渝。”

临行前,我们说给爷孙俩在老宅大门前拍张合影,以作留念。爷爷站左,孙子站右,各自拿着芦笙吹奏,一息一吹间,仿佛时空突然平行,昔日年少时光像飞鸟般与今日交汇,轻轻拍着羽翼,错着身,从镜头前无声划过。

望着孙子罗向荣,年轻的罗朝贵是否也看到了曾经的自己?我并不知道答案,或许曾经的他,也是一个鲜衣怒马的少年,随着芦笙起,踩着舞步欢笑恣意,一直向着远方无止境的跳去。

笙声不息,生生不息。

行走路线

公共交通:贵阳火车站乘坐小巴士至花溪,再从花溪城区转乘乡村大巴到批林村。

自驾路线:从贵阳市区出发,沿北京东路上中环路东段,途径花冠路、银百高速、x104,全程约1.5小时。

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52010302001563号

贵公网安备 52010302001563号