立秋至,清风徐

层林初染,凉意暗潜入山家

晨露凝珠,稻菽沉穗待登场

立秋,二十四节气之第十三番节律,北半球迎来由盛转敛的转折。此时太阳抵达黄经135度,黔地挣脱“中伏”的炙烤,喀斯特峰丛间的风渐添清爽——高山草甸先染秋意,河谷地带仍余暑气,“一天有四季,十里不同天”的地形密码,让立秋成了贵州最富层次的节气。农谚云:“立秋十天遍地黄”,贵州“七山二水一分田”的格局里,秋收的序曲在海拔落差中次第奏响,早熟的作物已泛金浪,晚熟的仍蓄力生长。

古人观象授时,定立秋三候:

一候凉风至:乌蒙山脉的风褪去灼热气,穿竹林、过梯田,掀动农人的草帽,吹得谷穗轻摇,在黔北的玉米地间织出沙沙细语;

二候白露生:破晓时分,梵净山的草叶尖凝起晶亮露珠,随晨光滚落,打湿赶早农人的裤脚,也滋润着黔东南梯田里的晚稻根系;

三候寒蝉鸣:竹林深处的蝉鸣添了几分清亮,不复盛夏的聒噪,与山间的画眉啼鸣相和,像是在催促农人“秋来莫偷懒,颗粒要归仓”。

贵州农事此时进入“秋收序幕”的忙碌——黔东南的糯稻田里,穗粒已饱满如珠,侗族农人背着竹篓试割新稻,验证“立秋稻见黄,处暑谷满仓”的老话;黔北的高粱红透了山坡,酿酒世家的汉子们开始检修打谷机,盼着“立秋高粱红,酿酒香满缸”;毕节的万寿菊铺成金色花海,药农趁晴采收,晾晒场成了秋日调色盘。而“立秋有雨样样收,立秋无雨人人忧”的古训,仍在提醒着这片土地与雨水的默契。

立秋亦是贵州人顺应时序的生活变奏。苗族村寨过“尝新节”,将新收的小米蒸成饭团,拌着酸汤鱼祭祀祖先,祈愿“秋实满仓廪,岁岁无饥寒”;布依族人家则采摘山间的八月瓜、野生猕猴桃,与新米同煮甜粥,谓“立秋吃新,不病不痛”。食客循着“立秋啃秋瓜,清热不上火”的习俗,在古镇市集寻一块冰镇刺梨膏,就着刚出锅的糯米糍粑,或是钻进酸汤火锅店,用酸辣熨帖渐起的秋燥,在“夏尽秋来,收放有度”的节律里,品味黔地的节气智慧。

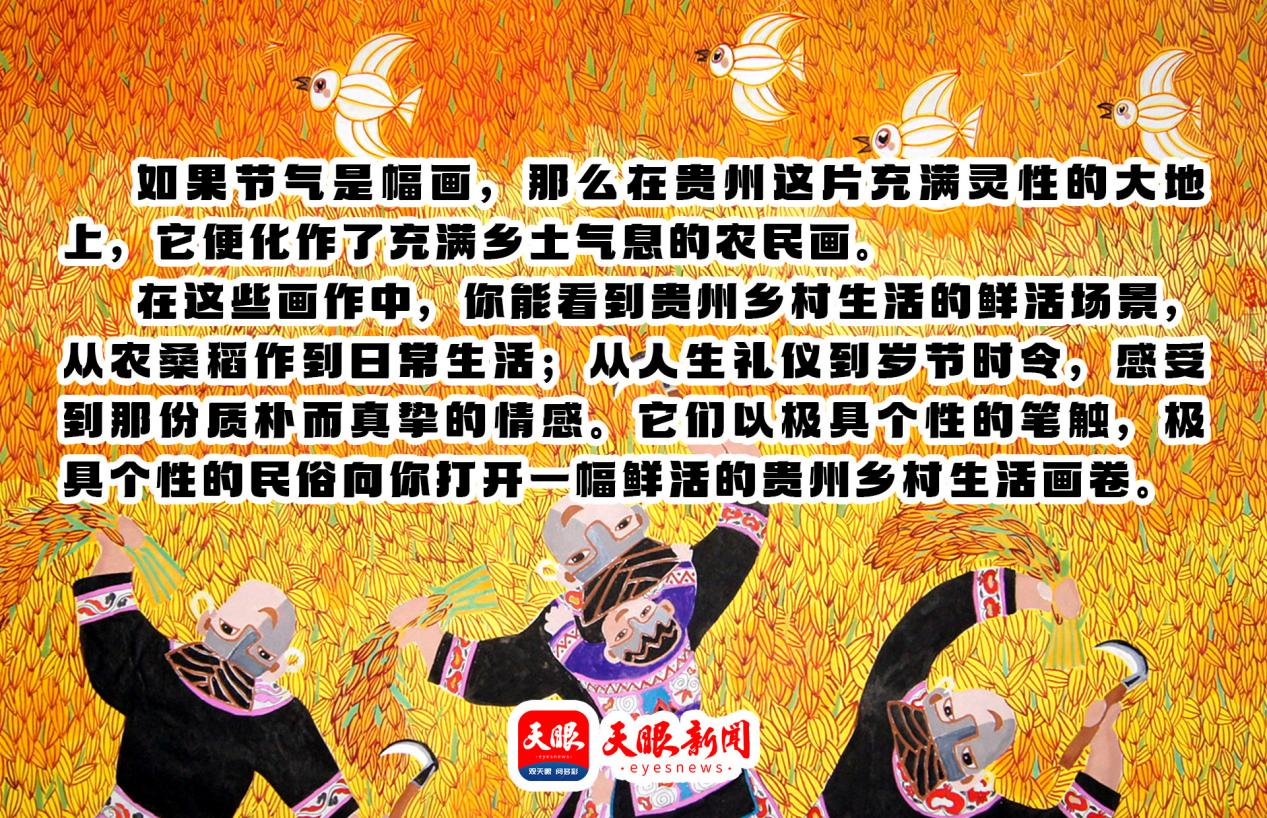

在非遗农民画里感受贵州的民俗与人文内涵,从传统到当下,从当下延续至未来。

水城农民画《苗家米粮仓》 徐承贵

「秋野拾金」的欢腾

立秋后的风,吹过贵州的山野,唤醒了层层稻浪。三个小花苗身处在那片金黄的稻谷地里,她们手中的镰刀挥舞得虎虎生风,布谷鸟欢快地掠过天际,发出清脆啼鸣,仿佛也在为这场丰收喝彩。小花苗们脸颊上挂着汗珠,却丝毫掩盖不住嘴角洋溢的笑意,那是对土地馈赠最质朴的回应。

水城农民画《摘猕猴桃》 熊兴兰

「翠蔓撷珍」的忙碌

立秋时节,阳光仍热烈,却多了几分柔和。歪梳苗妇女们穿梭在猕猴桃果园间,翠色藤蔓下,圆润饱满的猕猴桃散发着诱人光泽。妇女们动作娴熟,轻轻托住果实,一拧一摘,便将希望收入竹篮。她们头上的歪梳,在阳光里映出别样风情,汗水浸湿了衣衫,也未能阻挡她们劳作的热情。果园里此起彼伏的笑语,和着枝头果实与枝叶的摩挲声,奏响一曲立秋的丰收乐章,诉说着这一方土地秋实的甘甜与耕耘的价值。

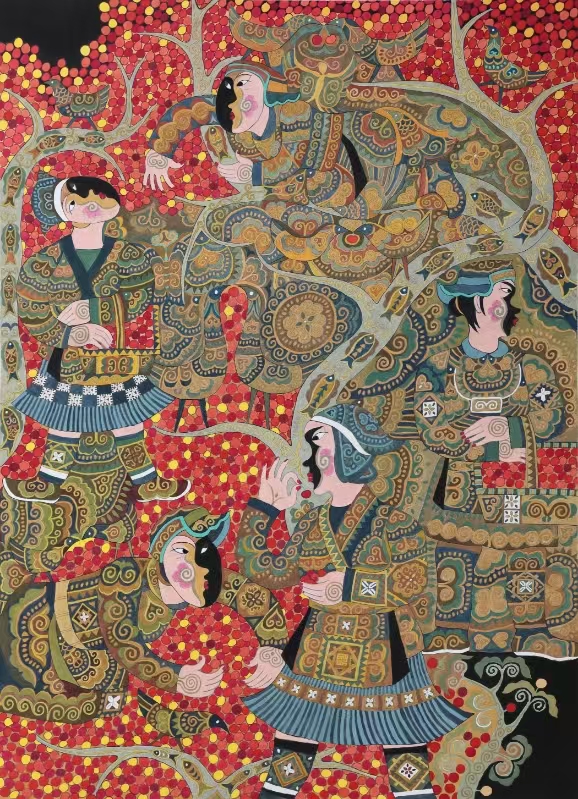

平坡农民画《红樱桃》兰开军

「丹枝采珠」的喜悦

立秋刚过,山间的樱桃树像是被秋意点染,枝头挂满了红似玛瑙的樱桃。她们站在樱桃树下,仰着笑脸,小心翼翼地采摘着樱桃。有的踮起脚尖,伸长手臂,试图够到更高处最红的那颗;有的则稳稳地站在树下,专注地将篮子装满。她们的衣衫鲜艳夺目,与红樱桃相互映衬,构成一幅明艳的秋日画卷。那一颗颗摘下的樱桃,宛如秋日里的璀璨珍珠,承载着苗族妇女们对秋日的热爱与生活的甜蜜期许。

平坡农民画《挖蕨粑》王朝英

「沃土寻根」的执着

立秋后的土地,虽褪去几分暑气,却仍蕴藏着生机。大家扛着锄头,踏入山间的蕨草丛。他们目光专注,在繁茂的蕨叶下寻找着蕨根的踪迹。挥动锄头时,泥土的气息扑面而来,每一下挖掘,都带着对传统美味的期待。蕨根从泥土中被翻出,修长而饱满,像是大地藏起的礼物。

水城农民画《摘南瓜》徐源

「金瓜盈抱」的满足

秋日的菜园,满是成熟的气息,南瓜藤肆意蔓延,金黄的南瓜在其间若隐若现。苗族女孩们穿梭其中,眼神在瓜叶间搜寻。发现大南瓜时,她们脸上绽放出惊喜的笑容,费力地抱起那沉甸甸的南瓜,小小的身躯与大大的南瓜形成有趣反差。南瓜的金黄与女孩们身上苗族服饰的绚丽色彩碰撞,点亮了整个菜园。她们的欢声笑语在园间回荡,这立秋的采摘,是对土地慷慨的拥抱,也是对秋日丰收最直观的礼赞,每一个南瓜都装满了对生活的热爱与未来的憧憬 。

立秋,清风渐起,稻浪翻金闻谷香。无论是山间采摘的欢歌,还是仓廪渐满的喜悦,都在印证着夏日耕耘的厚重与秋日馈赠的慷慨,尽显立秋时节贵州大地的丰盈与从容。

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52010302001563号

贵公网安备 52010302001563号