7月4日上午10点,记者一行沿着九曲山道驶达德江县荆角土家族乡茶山村海拔900多米的火炮顶峰顶时,知了声、鸟鸣声和着阵阵林涛声交织在一起,奏出一首首悦耳动听的大地乐章。

荆角土家族乡茶山村铁皮石斛基地一角

踩着落叶铺就的林间小径在铁皮石斛基地行进,石缝间、树干上栽培的一株株铁皮石斛生机勃勃;组培室内30万瓶石斛瓶苗整齐排列,科技大棚中5.6万丛驯化苗青翠欲滴;林下套种的栀子、三七、魔芋等中药材长势喜人;来自本村和周边村寨的杜典霞、黎修珍等30多个工人正在有序地移栽铁皮石斛苗。据该基地负责人、县管专家、德江县山顶中药材公司党支部书记、在茶山村土生土长、54岁的邓帮强介绍,2025年至今,已新增种植500亩,计划到8月底完成新增种植1000亩,届时累计种植面积达到5000亩。

目前该基地已形成“组培育苗—驯化移栽—林下种植-石斛酒生产-石斛系列产业销售”的全链条体系,与茅台镇韬天下酒业合作开发的铁皮石斛酒生产线,通过“药食同源”认证,推出铁皮石斛粉、花、枫斗等15类深加工产品,年销售产值突破500万元。产品远销泰国、缅甸等东南亚国家,成为国际市场的“抢手货”。年发放务工工资超过40万元,带动周边6个村412户村民增收。57岁的村民杨胜江感慨:“过去种地收入微薄,现在育苗、管护都能参与,年收入涨了两倍!”

“我在基地务工,年纪大了点,每天工资70元,已经在这里打零工有10年了,累计打工收入超过20万元。”茶山村火炮顶组74岁的黎修珍老人的话语间满是喜悦。眼前这位一生勤劳、性格乐观、动作自如的7旬老人,健步穿行在林间,搭着木梯将一株株铁皮石斛苗细心地移栽到树干上,熟练手巧的每一个操作环节,看上去就是50开外的人。

德江县荆角土家族乡茶山村铁皮石斛基地发放务工工资场景

该基地以“支部建在产业链”为抓手,成立山顶中药材党支部,统筹生态保护和产业链延伸开发,通过“党建+产业链”模式,将石斛种植、加工、销售等环节纳入支部管理,形成“党委定方向、支部强执行、党员作示范”的协同发展机制。铁皮石斛作为荆角乡乡村振兴的“黄金产业”,以每亩3000丛的标准计算,铁皮石斛种植面积已扩至4000亩。从“卖原料”到“卖产品”,铁皮石斛基地,正加速延伸铁皮石斛价值链。

近年来,马蹄河畔的荆角土家族乡以创建省级乡村振兴示范乡镇为主攻目标,以党建为引领,认真学用“千万工程”经验,扎实推进美丽乡村建设,不断壮大农村集体经济,有力提升基层治理水平,乡村振兴取得实质性进展、阶段性成果,走出一条产业兴、百姓富、生态美的融合发展之路。这里的青山绿水间,一幅农业强、农村美、农民富的乡村振兴画卷正徐徐铺展。

党建引领实现新突破,高质量发展活力迸发

盛夏时节,马蹄河水奔流不息。从荆角土家族乡政府所在地青草坝出发,沿着逶迤的马蹄河前行10公里左右,就到了有着悠久人文历史的“嬢嬢场”所在地杉树村。

德江县荆角土家族乡境内一角

沿着干净整洁的水泥道路向村口前行,昔日历史上有名的皇家所赐匾额不复存在,但修缮后的门联“横批:报德怀仁;上联(风清气正民安物阜千秋泰),下联(族睦亲和人杰地灵万代兴)”遒劲有力的大字映入眼帘,抬眼四望,青山环抱下的村庄,传统民居与现代小洋楼相映成趣,碧水、田畴、茂林、果园、菜园、花带,旧巷、老宅、古墙、老井,静静地讲述着一件件充满魅惑的乡愁故事。

党建引领赋能乡村振兴,土家山村焕发崭新活力。在杉树村党支部奋力带领下,近年来杉树村在产业发展、乡村治理、文旅融合等方面有机推进,受到越来越多社会各界人士的热切关注。

这是近年来荆角土家族乡党委立足实际,锚定党建引领,让党旗在一个个村寨高高飘扬,协同推动乡村振兴奋进前行的生动缩影。

今年以来,荆角土家族乡党委强化党建引领,确保党建工作与中心工作“两手抓、双促进”,以高质量党建引领高质量发展。精准推进党组织建设全面提升,聚焦“排队抓尾、双整双创”,通过配强班子、化解矛盾、发展产业、健全制度等系列“组合拳”,整顿成果正在悄然转化提升。

聚焦群众急难盼愁问题。该乡党委政府主要负责人带头进村入户召开群众会,实地勘查现场办公。在尖山村寻找新的水源点,投入4.2万元挖掘水源,新建1个30立方米的水池作为补充水源,有效解决273人季节性饮水问题。强降雨造成杉树村青龙组陡坡急弯处垮塌,乡里第一时间对接县交通运输局实地勘查,投入72万元修复并消除安全隐患,解决2个村民组127人通行安全问题。截至目前,全乡解决群众急难愁盼问题12个,办成群众可感可及实事7件。

茶山村开展院坝协商群众会

该乡党委结合乡情,坚持以党建引领激活发展动能,带领党员群众在“田间课堂”实践学,组织“党员话发展”等活动,多渠道培育乡土人才,用红色引擎驱动乡村振兴。以“党建引领・强村共富”为抓手,将基层党组织的政治优势、组织优势转化为乡村振兴发展优势,通过系统性改革与创新性实践,破解了一件件发展难题,走出了一条高原山乡经济高质量发展的新路径。

党建铸魂,让一些过去的“松散落后”村党支部通过创新工作,真正成为“先锋堡垒”,成为乡村振兴的核心引擎;产业破局,让一个个村寨通过盘活资源,引入龙头企业共建,带动群众实现创收增收;治理焕新,群众实现安居乐业,群众就业增收有了门路,订单式技能培训送进村寨(社区),一个个强村富民车间项目让群众捧上“技能饭碗”,日子过得越来越顺心;干群连心,拉近党群干群“鱼水情”。一次次走访遍访,一次次为上门关怀服务,一次次挨家挨户给村民送种子送肥料送科技培训,一次次义诊助学,一次次惠民活动办到了群众的心坎上,让广大百姓暖在心里。

在党建引领产业发展上,该乡将党组织的政治优势、组织优势转化为产业发展优势,通过深入调研与科学规划,整合各方资源创办各类农民专业合作社,投资完善基础设施建设,采取“党支部+公司+合作社+农户”的模式,发展畜禽养殖、水产养殖、特色种植、水果种植等多元化产业,多点发力培育特色优势产业,实现了支部建在产业链上、党员聚在产业链上、群众富在产业链上,切实拓宽村民的增收致富渠道,还带动当地群众实现家门口就业。

荆角土家族乡角口500亩坝区西瓜喜获丰收

“我们不仅要让群众的钱袋子鼓起来,更要让他们的精神富起来。”荆角土家族乡党委书记文杰望着党旗下忙碌的党员群众感慨道。在一个个村级党支部的带动下,越来越多的年轻人返乡创业,昔日沉寂的乡村焕发出勃勃生机。这一面面飘扬在田间地头的党旗,正引领着更多乡村党员,在乡村振兴的广阔天地中书写新的传奇。

在荆角土家族乡穿行,一畦畦菜园葱茏流翠,一丘丘稻田苗壮水滟,漫山遍野果香四溢,文化广场歌舞飞扬;淙淙清泉流进一户户院落,人畜安全饮水实现全覆盖。一届接着一届干的荆角土家族乡党委政府用数载光阴证明:当党建红、生态绿、产业金在山岭、坡野、坝上、河谷交织,“千万工程”的经验便能在高原山乡生根发芽,让曾经的一个个贫困村寨,长成群众笑靥如花的幸福家园。

在训山村党群服务中心,每名村干部都会仔细阅读服务日志,这本厚厚的登记本记录了来访人、时间、事由、办理情况等基本信息。

据悉,该乡全面推行村干部坐班服务制度,开展各项服务代办、限时办结工作,为的就是让群众少跑路、让村干部多办事,真正做到群众有所呼、党组织有所应。

尖山村召开两清两改两治理群众会

党员带头闯出产业新路,有力推动乡村产业破局;服务民生彰显党员本色,投身一线彰显责任担当。“党员身份不是荣誉,而是沉甸甸的责任。”这是如今该乡一位位党员同志的共识。

“党员志愿服务队除了常态化开展人居环境卫生整治行动和矛盾纠纷调解工作,还经常到村民家里讲解惠民政策,定期为老人打扫房间、代购生活用品,为儿童辅导功课、开展心理疏导,全体党员用实际行动将党组织的温暖与关怀传递到每个人的心里。”该乡党委组织委员吴周说。

在生态文明小康村建设过程中,该乡党委发动党员带头干,群众主动干,坚持“一村一品”“一家一特”“因地制宜”“就地取材”的原则,结合当地自然风光、民俗风情、人文遗迹、民间艺术、传统劳作等,统一打造有乡愁记忆符号、富有文化底蕴的民居村落。

如今的荆角土家族乡,通过党建引领、项目支撑、产业扶持和文明实践,产业兴旺、生态宜居、乡村安宁的乡村图景次第呈现,“环境美、产业美、精神美、生态美”的美丽乡村扑面而来,百姓的幸福感与获得感大幅提升。

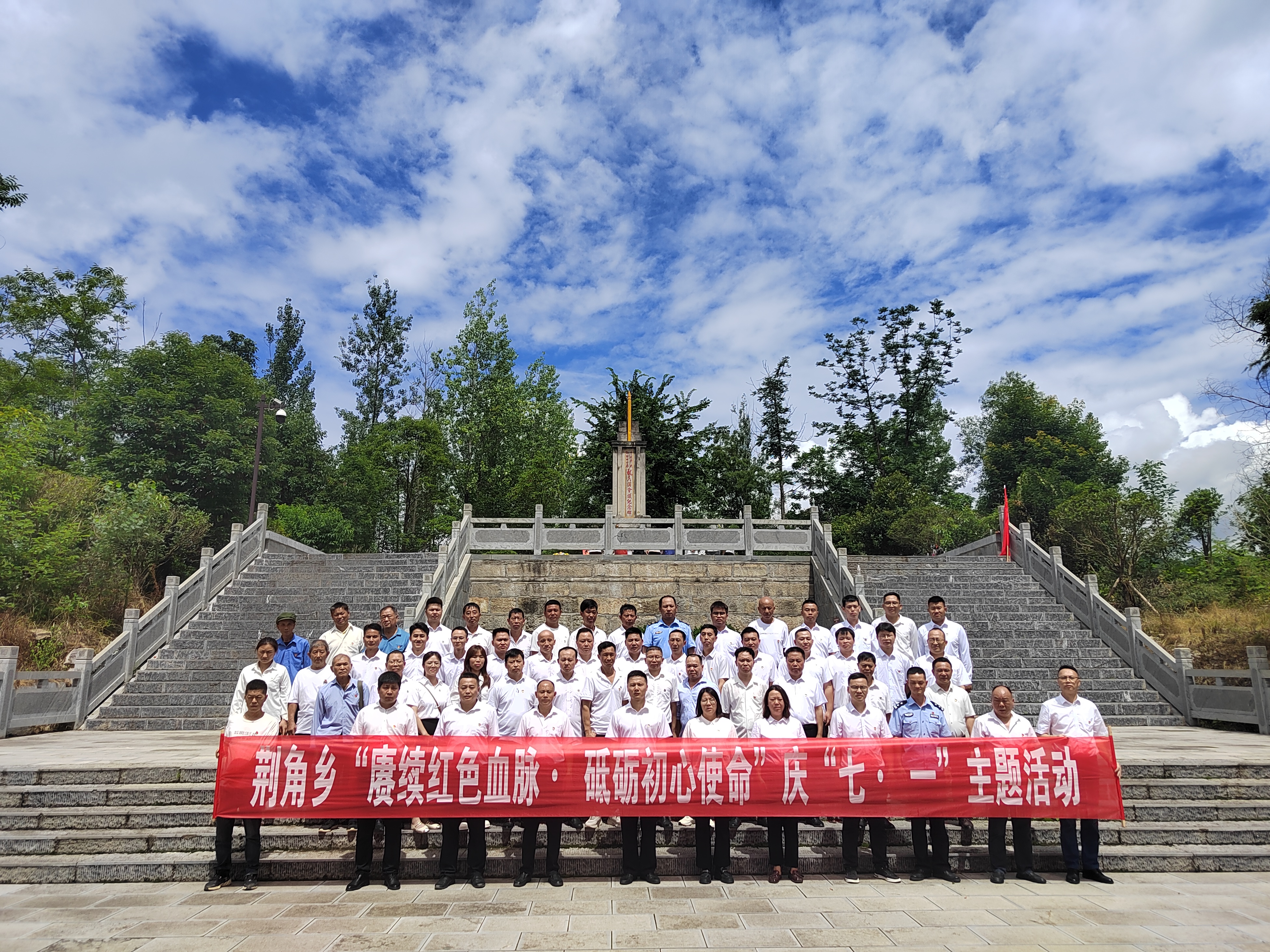

荆角土家族乡党委开展七一主题党日活动

实践证明,当党建“红色基因”融入乡村振兴发展“血脉”,就能激发出无穷的创造活力。在基层党建的探索中,荆角土家族乡交出了一份“产业兴、百姓富、乡村美”的坚实答卷。

“强村富民工坊”激发新动能,产业提升实现“接二连三”

经济发展是“民生之源”。产业兴旺是乡村振兴的前提和基础。必须强化产业发展联农带农,做强产业发展文章,推动产业绿色化发展,以产业兴旺引领乡村振兴。

荆角乡境内生态良好,传统农业优势明显,具有发展特色农业的自然禀赋。“我们在产业发展上,紧紧围绕市、县提出的‘三抓’(大抓项目、大抓产业、大抓招商)思路,坚持绿色发展,在算好‘经济账’的同时,也要算好‘生态账’,坚持把产业发展作为推进乡村振兴的重要抓手,深入推进强村富民行动,通过做大总量、延长产业链、创建产业品牌等举措,持续推进产业发展壮大。”文杰告诉记者。

杉树村生态茶园位于海拔1100多米、云雾缭绕的十二盆山顶,面积1200亩。

美丽的500亩角口坝区,如诗如画。位于角口坝区河西的160“果蔬轮作”示范基地,通过招商引进的重庆商家投资500余万元,盘活140余个大棚和周边的土地,采取“西瓜+蔬菜”轮作模式,按照“地不留空、季不余闲”的目标,实施“果蔬轮作”。种植品种涉及西瓜、白菜、芹菜、黄瓜、豇豆等,年西瓜产量超100万斤、蔬菜产量4万余斤,年产值160万余元,为群众创造流转租金和务工薪金20多万元。

沿着“果蔬轮作”示范基地东行,清清的河流滋润下,400亩优质水稻长势良好,稻香弥漫河谷。基地年产水稻130吨、油菜籽30吨左右,产值100余万元,带动年务工增收50万元,年土地流转金15万元,集体经济年创收均在10万元以上。

盘活角口坝区昔日“近乎闲置”的500亩土地,是2023年来荆角乡党委、政府开拓作为的得意之笔。通过积极探索推行农村土地“返租倒包”经营机制试点,争取高标准农田建设项目资金310万元大力实施旱改水项目提质改造,该乡在角口坝区河流两岸成功打造380亩“稻油轮作”示范基地、160“果蔬轮作”示范基地,让一度荒弃的土地重现生机,寸土生金。实施“旱改水”,变“旱地”为水田;实施“小合大”,变“斑点”为大田;施用农家肥,变“荒地”为肥田。让500亩坝区建成高效农业示范点,走出了一条耕地保护与经济发展互促共进之路。得到了省、市、县领导的高度肯定和相关部门的科学认证和认可。

在角口村冷水鱼养殖基地,清清的优质山泉水成为养殖冷水鱼的天然场所。该项目是2022年招商引资项目,铜仁和润农业有限公司投资3000万元实施鲟鱼养殖,已修建29个标准化鱼池。

角口村冷水鱼养殖基地

该基地流转土地128亩(涉及角口、水溪、新坑三村),每年为农民增收6.4万元。项目一期于2022年12月建成投用,投资1860.81万元,建成养殖池29个、养殖水面10000平方米,年产商品鱼30万斤,产值360万元,鱼子酱母体鱼收益平均周期为8年,现库存55万斤,成熟后预计总产值4600万元,每年平均产值570余万元。

目前,现有库存鲟鱼80万斤(含商品鱼3万尾、母鱼9000尾),库存商品估值超960万元。商品鱼主要销往云南、东北、湖南等地。鱼子酱生产需母鱼成熟8-15年,公司自2018年起梯队养殖,目前母体鱼9000尾,预计明年第一梯队的500尾母体鱼可产鱼子酱1.1万余斤,可实现利润1200万元。

该基地正在谋划二期扩建,预计投入800万元新增资金,新建20个鱼池,还将投放50万尾鲟鱼苗。计划今年11月底完成二期项目建设,“二期项目投产后,养殖鲟鱼达4万尾,年产量将从180吨增至450吨。”铜仁和润农业有限公司角口基地负责人陈立峰介绍。

从铜仁和润农业公司给角口村群众的财务账本可以看到:年支出20余万元务工薪资,3.5万元分红充实着村集体账户。

角口村龙塘坝组一角

走进角口村街上组马蹄河养殖专业合作社,种植区牧草在轻抚的清风中忘情摇曳,土地流转种植牧草,让50亩昔日荒地转化生“金”。120多头肉牛膘肥体壮,在通风敞亮的养殖大棚内惬意吃草。养殖场能够带动600人次季节性用工,每年带动周边农户增收20万元。

从鱼池到稻田,从大棚到牧场,智慧农业在这里开花、结果。

“粮食安全”,在500亩角口坝区,成为一幅现实活泛的图画。

记者一行走进茶山村麻姑娘花椒基地时,尽管骄阳似火,汗水直淌,但30多名工人仍然在细致采摘。这里,一根花椒挂果最大的可以达到30斤。该花椒基地315亩,主要品种是云南九叶青,该品种香度高、麻度高,用于提炼精油每株比其他要多5斤。

据该合作社负责人曹永霞介绍,基地今年预计产值2万斤,主要销售云南、重庆等地,销路不愁。今年采摘花椒劳务费已超过20万元,加上日常喷药施肥,每年带动群众增收40万元。

茶山村麻姑娘花椒基地采摘现场

据悉,荆角乡政府加大产业扶持力度,先后投入19.5万元为该花椒基地修建1000米运输轨道、灌溉水池2个、存储冷库1个,有力解决企业产业发展难题。

杉树村生态茶园位于海拔1100多米、云雾缭绕的十二盆山顶,面积1200亩。依托德江县好梦园果蔬种植专业合作社、佳园农牧开发公司共同投资1200万元,采取“支部+合作社+农户”模式。目前,该合作社有炒茶车间、烘干车间、存储车间,有茶叶加工设备42台,今年新增设备10台,缩短制作时间,已建成集茶叶种植、管护、采摘、加工、包装、销售为一体标准化厂房。

抹茶全年产值可达180万元,订单销售;云雾茶制茶成品主要销往浙江、上海等地,2024产值100多万元。

杉树村云雾茶

每年采茶期需要200余名采茶工,采茶及制茶工都是来自附近的脱贫户、监测对象等群众,日均工资200余元。仅明前茶采摘制作就可带动群众增收60余万元。

牛角村位于荆角乡北部8公里处,在这里具有水质优良、水量充沛的天然水源。目前,“牛角山泉水”“牛角酒”两大集体经济产业运营良好。

历史上,荆角乡的官林贡茶颇为传奇。相传自隋唐开始,官林茶因其独特品质,巧进皇宫大院,一时间名声大噪。正是看准官林茶深厚的文化底蕴和得天独厚的自然资源禀赋,该乡近年来除对原有古茶树进行保护性开发外,还规划种植新茶1200余亩。

春季有草莓、樱桃;夏季有李子、枇杷;秋季有葡萄、柑桔;冬季有冬桃、沃柑……眼下,走在荆角乡的每一条公路边,沿途果香四溢,优良的品质吸引了周边区县的消费者慕名前来现场体验、购买。据悉,该乡各种果园面积已达10000多亩,四季有花、四时有果成为现实。

德江县荆角土家族乡马蹄河风光

一村一策,一村一品。荆角乡正绘就出一条条多元化发展的乡村振兴新路子。打好集体经济“组合拳”,奏响“强村富民”“最强音”。着力在延长产业链上发力,大力发展精深加工,扎实推进农村集体经济组织规范化标准化建设,不断增强村集体自身“造血”功能,点燃“强村富民”新引擎,有力助推村集体经济增长、农村群众增收。

基层治理取得新成效,绘就共治共享新格局

2024年来,荆角乡坚持党建引领基层治理,以网格化管理为突破口,探索两清两改两治理“456”工作机制,积极开展院坝协商试点,大力推广整治移风易俗,实体运行“文明积分超市”,绘就共建共治共享新格局。

走进修竹茂林环绕下的角口村龙塘坝生态文明小寨,村风文明,道路明亮,稻秧青青,鸟语花香。16户人家有效利用废弃砖瓦打造小花园、小果园、小田园,每户庭院前后栽花植树,干净整洁,清泉流进院前,污水得到彻底治理,户户建起集中化处池,人居环境焕然一新,成为“望得见山,看得见水,记得住乡愁”的美丽村庄。这里已被列为“全县两清两改示范点”。而在历史上因乡场商贸活跃而闻名远近的角口村,断垣残壁全部整治到位,利用废弃砖瓦规范打造的一家一户小果园、小花园、小菜园、小田园芳容崭露,集中收集农耕器具展现农耕文化,污水收集治理项目正在加快建设推进中。

两清两改两治理,一头系着民生福祉,一头连着美丽家园建设,不仅是改善农村人居环境、提升群众生活质量的“钢筋铁骨”,更是推进宜居宜业和美乡村、助力乡村全面振兴的“燎原星火”。今年来,荆角乡坚持把两清两改两治理作为改善农村人居环境的重要抓手,探索“456”工作机制,抓示范村、示范组、示范户、示范公共区域,实行主要领导包片、副科级干部包村、驻村干部包组、党员干部包户、群众包段,扎实推进“两清两改两治理”建设活动,以多样化举措推动环境整治工作落地见效,切实提升群众获得感和满意度。深耕宣传引导,厚植环境整治氛围土壤;激活群众主体,蓄积人居焕新持久活力;强化示范带动,打造美丽家园样本高地。持续完善农村环境卫生设施短板,用好保洁员、护林员等公益性岗位,组建专业管护队伍,明确管护标准和责任。坚持开门搞治理,畅通群众监督渠道,坚决杜绝“面子工程”,绘就乡村全面振兴的最美底色。

荆角土家族乡角口村龙塘坝组两清两改两治理成效

小厕所,大民生。截至6月底,该乡探索“五个一批”机制,通过辛勤而富有开创性的工作,开展首厕过关,加强过程监管,及时化解矛盾,高质量推进厕所革命,累计完成改厕任务1245户,在铜仁市率先完成农村厕所革命工作。

如今的荆角乡,田畴淌翠,河流清澈,山川葱茏,村庄宁静,极力传递着生命的美好芬芳;物放有序、庭院整洁、村庄清洁,村容村貌焕然一新,文明乡风蔚然成风。随着“两清两改两治理”的持续开展,产业兴、生态美、乡风淳、治理优的美丽乡村新画卷正在徐徐展开。

“下一步,我们将持续加码‘两清两改两治理’行动,深化现有整治成果,推动辖区人居环境从‘一时美’迈向‘长久美’,全力巩固国家卫生乡镇创建成效,为建设宜居宜业和美乡村筑牢发展底盘。”荆角土家族乡党委副书记、乡长杨旭琴说。

基层治理是乡村振兴的重要基石,只有群众积极参与的治理才是真正有效的治理。为了让群众行动起来,荆角土家族乡党委一方面在全乡组织开展“五星级文明户”“环境卫生红黑榜”等评选活动,激发群众活力;另一方面制定完善村规民约,引导党员带头倡导新风,推动移风易俗。精心组建政策宣讲、环境整治、矛盾调解、文明倡导等多支党员志愿服务队,同时科学划分“党员责任区”,明确每名党员的工作职责和服务范围。

基层治理探索,是一场温暖而有力的变革。该乡紧紧握住党建引领基层治理的“指挥棒”,提升政治与组织功能,以产业发展为笔,基层治理为墨,绘就乡村振兴的现实图景。通过“网格责任+动态研判+调解前置”模式,将政策讲解、问题收集等责任精准落实到人,及时解答村民疑惑,确保工作扎实推进。构建起“多网合一、一网通用”的治理模式。在这张温暖的治理之网中,网格员和党员中心户长成为村民的“暖心人”,他们用脚步丈量民情,用真心化解矛盾,将党的政策与关怀传递到每一位群众。

德江县荆角土家族乡茶山村党建引领产业发展

坚持和发展新时代“枫桥经验”,深入开展诉源治理和“一站式”矛盾纠纷调解工作,加强特殊人群服务关爱、心理疏导和纾困帮扶,让基层治理“既有力度更有温度”。今年以来,累计排查化解矛盾纠纷62起。“一站式”矛盾纠纷调解工作法破解基层矛盾难题,将纠纷化解在源头、解决在基层,让矛盾化解在田埂上、院落间。人民调解员、村法律顾问、“法律明白人”活跃田间地头,再加上“一中心一张网十联户”机制每周排查、每月研判,矛盾刚冒头就被“掐灭”。如今的荆角乡,稻田间的争吵没了,院坝里的笑声多了。从土地边界到家庭琐事,从邻里摩擦到经济纠纷,“一站式”工作法像一张细密的网,将矛盾牢牢兜在基层、解在源头。

荆角乡坚持把“院坝协商”作为推进移风易俗的重要切入点,先后在岩砥村、茶山村开展“院坝协商”试点工作,形成“操办酒席范围、操办酒席天数、婚嫁车辆数量、烟花爆竹燃放、酒席环境卫生”5条协商议题,试点成效明显,并在全乡广泛推广。

在训山村探索实体运行“文明积分超市”,将环境卫生、矛盾纠纷调解及安全生产等村民行为量化积分,村民可用积分兑换“积分超市”里的生活用品,以积分制激活乡村治理新动能。截至目前,已有90余人到积分超市兑换物品,兑换相应物品价值1万余元。随着乡风文明建设大力推进,破陈规、除陋习,讲文明、树新风在荆角乡蔚然成风。

“道路修好了,乡村产业强了,村子更漂亮了,群众生活也更好了。”在角口村村民陈国英的眼中,“按照目前的势头发展下去,角口的未来一定会更好。”

激活内生动力的增收导向机制,资源整合的共富模式创新,“三资”活化下资源价值得到充分释放,从“输血”到“造血”的“强村富民车间”提升工程,这一切,让农旅资源富足的荆角乡迎来乡村振兴大发展的黄金佳期。

今天的荆角,是乡村全面振兴长卷上晕染出的灵动图景。养殖基地畜禽欢鸣,果园岭岗绿浪翻涌,农家小院花香弥漫,文明墙画诉说新风,和美气象扑面而来。高原山乡的蝶变故事,凝聚起干部群众共建共治共享美好家园的强大合力。田园有产业,山水见乡愁,此心安处是荆角。物阜民安、天地人和的“农旅荆角·风清荆角”正在迈向美好的未来。

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52010302001563号

贵公网安备 52010302001563号