小暑至,炎气升

山岚蒸腾,蝉噪深林唤热浪

鹰隼盘空,新米飘香迎盛夏

小暑,二十四节气之第十一番节律,北半球暑气初沸的序章。此时太阳抵达黄经105度,黔地虽无中原酷暑,却因喀斯特地貌的“蒸笼效应”,湿热交织更显闷郁。农谚云:“小暑热得透,大暑凉飕飕”,然贵州“地无三里平”的特殊地形,常令局地暴雨与干旱并存,农事需兼顾防涝与保墒。

古人观象授时,定小暑三候:

一候温风至:山间清风裹挟水汽,化为黏腻热浪,梯田水面泛起涟漪,似催促农人抢时护苗;

二候蟋蟀居壁:蝉鸣未歇,蟋蟀已离田野,藏身农家土墙之下,避暑气于檐角;

三候鹰始鸷:苍鹰盘旋云贵高原,借热气流攀升,俯瞰稻浪与山林交织的夏日图景。

贵州农事此时进入“双抢”关键期——早稻扬花灌浆,需防“小暑风”导致倒伏;晚稻秧苗移栽正酣,罗甸、从江等地的梯田中,农人弯腰插秧,与时间赛跑。镇宁六马镇的蜂糖李、修文县的猕猴桃迎来采收高峰,果篮与竹篓穿梭于青瓦白墙间,构成“立体农业”的鲜活注脚。然需警惕“小暑雨如银,大暑雨如金”的谚语,若此时降水不均,后续旱情或影响秋粮。

小暑亦是贵州人与自然共处的智慧缩影。侗族村寨以“吃新节”庆贺早稻丰收,用新米祭祀祖先,祈求“小暑吃新,仓满廪殷”;苗族银匠则借暑气锤打银饰,谓“火候足时银自亮”,暗合节气“热养”之道。游客循着“小暑黄鳝赛人参”的民谣,寻味酸汤鱼中的山野鲜气,在吊脚楼檐下听雨,感受“天无三日晴”的诗意与实干交织的黔地节气哲学。

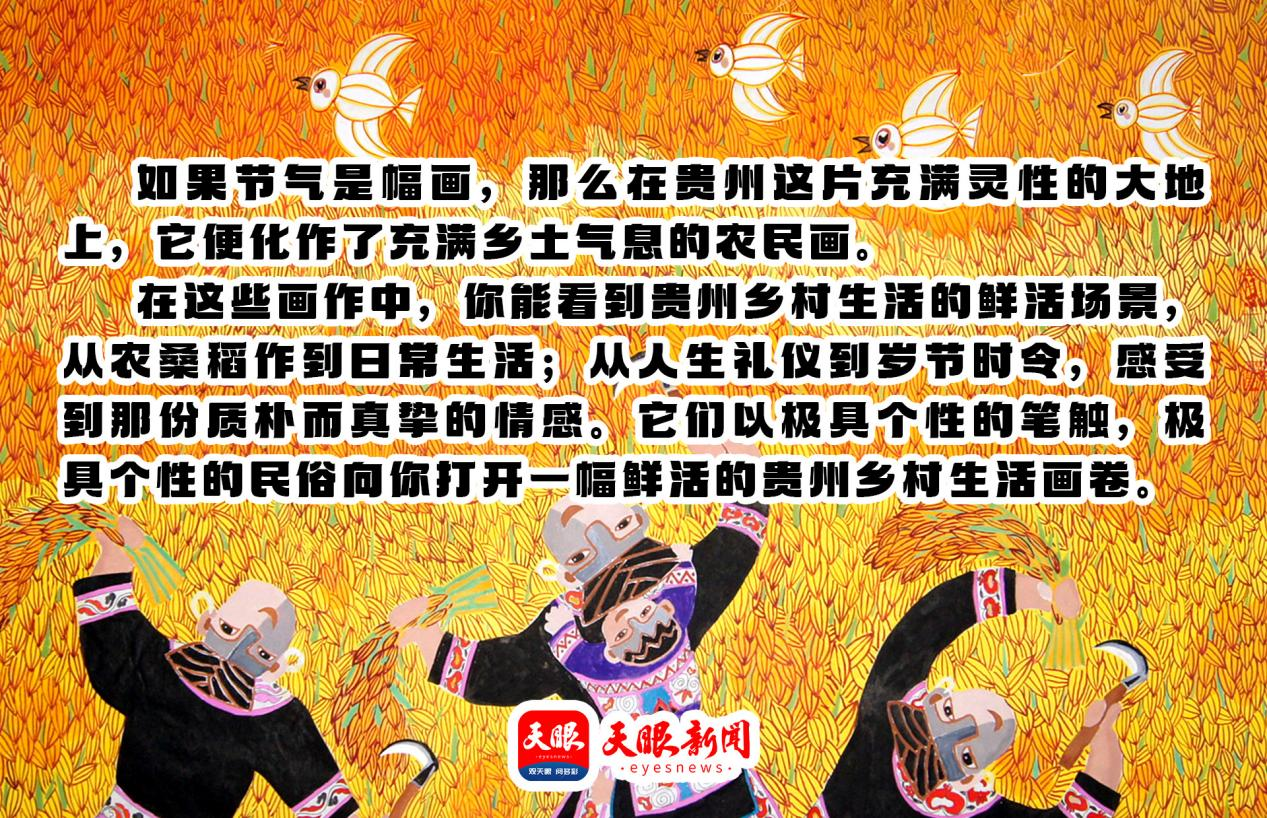

在非遗农民画里感受贵州的民俗与人文内涵,从传统到当下,从当下延续至未来。

平坡农民画《刺梨花开》 作者:兰开翠

「暑香盈枝」的炽烈

小暑的骄阳炙烤着山野,刺梨花却在这炽热中开得愈发繁茂。平坡小花苗的姑娘们身着靛蓝布衣,在花田间轻盈穿梭。她们的指尖轻触花瓣,汗珠顺着绣满花纹的衣襟滑落,滴入被晒得发烫的泥土。刺梨花的酸涩与暑气交融,酝酿出独属小暑的浓烈香气。姑娘们将摘下的花朵装进竹篓,那竹篓里盛着的不仅是夏日的馈赠,更是对秋日果实的期待——待到刺梨金黄时,这炽烈的暑气便会化作舌尖的甘甜。

水城农民画《太阳下坡》 作者:董成

「笙舞消夏」的欢腾

小暑的傍晚,夕阳将山峦染成橙红,热气却仍未消散。苗族青年男女聚在寨前的晒谷场,芦笙声骤然响起,如山涧清泉冲刷着暑气。姑娘们身着百褶裙,裙摆飞扬如蝶;小伙们头缠红巾,脚步踏出热烈的节奏。绣娘们坐在树荫下飞针走线,连树上的蝉鸣都成了伴奏。这舞动的身影、飘扬的银饰,是小暑时节最生动的避暑符,将白日的酷热化作夜幕下的狂欢。

水城农民画《晨劳》 作者:王晓斌

「炎晨汲水」的辛劳

小暑的晨光刚染透乌蒙山巅,彝族汉子已挑着木桶走向山泉。他们的布鞋踩在滚烫的土路上,汗珠在古铜色的脊背上滚成溪流。山泉边的岩石被晒得发白,木桶入水的瞬间,清凉溅在脸上,成了最解暑的甘露。这清晨的辛劳,是小暑对农人的考验,也是土地对勤恳的馈赠。

水城农民画《勤劳致富》 作者:徐承波

「暑田小憩」的甘甜

小暑的正午,稻田被晒得发亮,连风都裹着热浪。贵州小花苗的妇女们坐在田埂的树荫下,竹编斗笠盖住晒红的脸,手中的竹筒茶泛着清苦的香气。她们的衣襟被汗水浸透,却笑着指向稻穗——那原本青涩的谷粒已泛起金黄,在热浪中轻轻摇晃。远处,放牛的孩童光着脚跑过田垄,惊起一群蜻蜓。这短暂的休憩,是小暑给予的喘息,也是对即将到来的丰收最温柔的预告。

迎小暑,骄阳似火,稻浪翻金伴蝉声。黔地风暖,农人挥汗,辣椒垂枝映日红,同盼秋收满仓中。

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52010302001563号

贵公网安备 52010302001563号