造纸术是中国古代四大发明之一,公元105年,东汉的蔡伦用树皮、破布、渔网等作为原材料造纸而成为造纸术的祖师爷,黔西南州贞丰县小屯镇龙井村至今仍完好保存着蔡伦式的造纸作坊和工序,始于清代咸丰年间,迄今已有200多年的历史,被外界誉为东方文明古法造纸的“活化石”。2006年6月,贞丰县小屯乡古法造纸被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录

历史渊源

贞丰白棉纸之主要产地,在今小屯镇的龙井、半坡、仁朝、小屯等地,距今已有170多年的历史。据《兴仁府志》载:“按纸,产府视辖之纸槽及安南(今晴隆)之廖箕箐者佳。考黔书,称石阡纸光厚,可临帖。今郡纸,质韧而色白,实远胜之。”清咸丰年间(1851年),小屯皮兆兴之父,从安南学艺归来,鉴于小屯附近水源好,长年不断,即使是枯水季节,亦有碗口大小的泉水流淌,加之方圆百里盛产构皮,资源丰富,因而在小屯设槽生产构皮纸。初,纸色均不佳,几经改进,选精料、择纸帘,重工艺,质色光泽,始有改观,销路一直看好。其后,刘、黄两姓,亦在龙井设槽造纸,经营槽户随之增多。

当时,小屯所产之构皮纸有两种:其细而质薄者,俗称单纸;其韧而厚者,俗称夹纸。单纸细白,以之临帖、作画、印书最佳;夹纸韧厚,以之写契约、作卷宗、包裹物品,经久耐磨。

贞丰白棉纸因质地优良而久负盛名,销路畅通,颇受顾客欢迎。解放前,其产销的黄金时代,当推1940年前后,产品销售省内外及滇、桂、粵等省区,年总产品达上万捆、经营槽户40余家。白纸以刀为计,每刀单纸100张,夹纸50张,每捆单纸12刀,夹纸6刀。

传统白棉纸的加工,工艺看似非常简单,但操作起来却极为复杂。有剥、泡、揉、打、拌等72道工序,每一道工序都有着重要的作用,缺一不可。制作主要是依靠帘子、架子、棕刷等工具,全部进行手工操作。

白棉纸的加工原料主要是构皮(一种树皮)及仙人掌,辅料有石灰等。

其制作基本工序为:先把有韧性的构皮在水中浸泡两三天,拟成3斤左右的一个,放于甑中蒸煮两天一夜,待褪去构皮黑壳,放清水里透一天一夜,捞起黑壳洗浪干净,将其漂白,用浆机粉碎成絮状,放入槽子里搅拌制成构皮浆。将仙人掌削皮,放池子中,木棍搅拌,使其胶汁溶解池中,反复搅拌均匀至稠状,做成仙人掌胶汁浆。

淘浆 来源:贞丰融媒

做纸桨。将仙人掌胶汁浆添加到已搅拌均匀的构皮浆中,再次搅拌约半小时,拌桨均匀后,产生的桨液呈乳白色,便是做纸页的原材料。

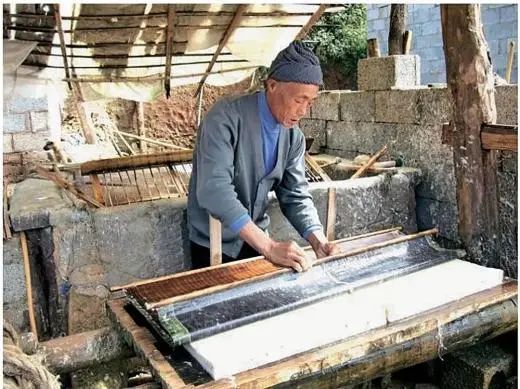

抄纸,即做纸页。用细竹帘在原料池中舀桨和摆动便移出,便做成纸。纸的厚度由舀桨时竹帘进入原料池的深度和原料浓度来控制,纸的质量要靠摆动次数来控制。原料浓且舀深了,纸页会变厚;原料浓度低且舀浅了,纸页会变薄。抄厚或薄了,纸质达不到要求。摆动的次数与纸页的均匀度、纸的柔韧性有相当的关系,摆动的次数多了,纸桨方向顺,纸容易撕裂,且耽误时间;摆动次数少了,页面很不均匀,容易出现漏孔现象。因此摆动次数要恰当。

尤光伦在晒纸 来源:黔西南州文化体育广电旅游局

晒纸。将抄好的纸分页贴墙或地面等平整壁面晾晒,晾晒时视纸页湿度而定可重叠。干燥后将纸页进行叠压,使纸页平顺。

晒纸 来源:贞丰融媒

分装。将经过叠压的纸张,以页数作为规格进行分装,便形成成品,即可出售。

国家级传承人刘世阳在抄纸 毛天松 摄

如何让小屯古法造纸这一古老的技艺重新显现出勃勃的生机?刘世阳说:“既然国家对我们的白纸手工制作技艺如此重视,我就要多带些徒弟,把我所掌握的全部技艺传授给他们,这是我的职责,更是我的义务。”

刘世阳带了三个徒弟:其弟刘仕友、刘仕虎,其子刘梦,三个徒弟已出师,自立门户,技艺传至刘梦已是第十代。

如今已是白棉纸制作高手的刘仕虎从学艺到出师,继承了刘世阳韧、柔、刚的风格,制作的白棉纸极具刘氏白棉纸的特质,刘氏兄弟多年一直是小屯白棉纸制作技艺的领军人物。

刘世阳对白棉纸的制作技艺既有继承,又有创新。他制作的白棉纸带有花纹,润柔如绢。“决不能让白棉纸制作技艺从我手中消失”。这已成为刘世阳毕生的追求。

2006年6月,贞丰县小屯乡古法造纸被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录。国家级代表性传承人刘世阳、省级代表性传承人尤光伦等人的努力下,制作技艺得到传承与发展。

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52010302001563号

贵公网安备 52010302001563号