余庆:“四在农家”好 百姓幸福来

提要

走进千里乌江中游的余庆县,清澈的乌江水静静流淌,进入乌江构皮滩水电站水轮发电机组,把强劲电能输向千里之外的广东省广州市。

距离构皮滩水电站不远的红渡村,因红军在此强渡乌江而得名,翠绿的群山中,一幢幢农家新居掩映其间、一条条水泥路蜿蜒向前,发端于余庆的“四在农家·美丽乡村”,在20年后又在这里被赋予了新的内涵。

发源于余庆县的农村部分计生家庭奖扶制度,催生出被称为“农村社保”的新型农村社会养老保险。

时光荏苒,岁月如歌,70年来,余庆在时代的大潮中勇立潮头,跟随新中国“站起来”“富起来”“强起来”的步伐,一步一个脚印,用智慧和勤劳谱写出崭新的篇章。县城高楼林立,交通四通八达,基础设施逐渐完善,群众的获得感和幸福感不断提升。

江安余凯高速互通。

松烟二龙茶园。

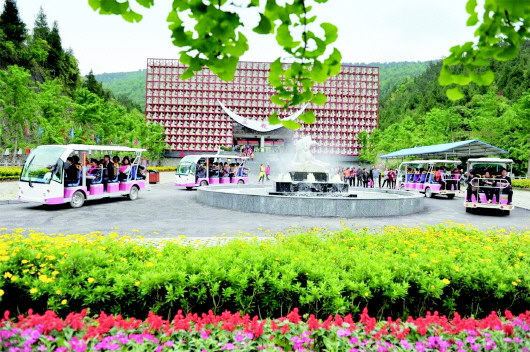

余庆“四在农家·美丽乡村”——大乌江镇红渡村。

构筑现代化城市新风貌

“以土为墙,茅草为盖,狭窄拥挤,一室多用,进出屋檐矮,时时需弯腰”。这是新中国成立前绝大部分余庆农村住房的模样。

70年来,余庆人的生活环境发生了翻天覆地的变化,从土坯房到砖瓦房,再到电梯房,余庆成为名副其实的现代化新城。

55岁的居民罗秀珍是巨变的见证者之一。她住在天湖名城观湖苑楼,住房面积140平方米。“小时候我家三代住一间房,很拥挤,80年代初期,随着父母工作调动,我住进了40多平方米土木结构房子,感觉好幸福。”罗秀珍说。

等到罗秀珍成家,她住进了单位分的一套50多平方米砖混结构房;上世纪90年代中期,罗秀珍住上了94平方米的楼房。前两年搬到现在的小区后,罗秀珍的幸福感再次提升。“小区绿化好,安装了健身设施,我很满意。”

如今,无论是居住在县城还是乡镇的余庆人都发现,路宽了,楼高了,灯亮了,景美了……

县城的背街小巷越来越干净,人行道没有乱停的车辆,油烟噪音越来越少,环境的变化归功于余庆县不定期开展针对占道经营、车辆乱停放等现象的集中整治活动,实施县城区广场舞集中规划设置,加大违法建筑整治力度,从精细化上下功夫,让文明理念深入人心。

如今,余庆县西部新城、东部新城等基本建成;龙溪工业园区、松烟返乡创业园等城市新区已建设完工;玉笏山森林公园,县城都市第三地、飞龙湖、浪水湾、松烟骑游小镇等让游客纷至沓来。

县城美得现代,乡村则美得婉约。在松烟镇白沙水乡,道路四通八达,农家小院错落有致,产业发展蓬勃。白沙水乡只是余庆在新农村建设中的缩影。近年来,余庆通过实施乡村振兴战略,以特色小镇为引领,扎实推进小城镇和农村基础设施,建设乡镇道路、综合性广场、农产品交易市场、汽车客运站等,提升城镇承载能力和辐射能力。

医疗教育发展增进民生福祉

70年来,余庆县在医疗和教育事业上取得了巨大成就。

随着医疗保险制度改革、卫生医疗体制改革、医疗服务体系建设的推进,余庆县卫生医疗服务水平全面提升。

“在我刚参加工作时,诊室病房冬天都是点炉子取暖,不仅麻烦还存在安全隐患,后来逐渐有了暖气、空调,患者就医环境更加舒适。以前都是手写病历,纸质材料容易丢失或损毁,现在医院都实行无纸化办公,查阅方便,还能统计数据。挂号可网上预约,缴费可通过自助机,我们可以邀请北京、上海等大医院的专家进行远程会诊,群众看病越来越方便。”余庆县人民医院医生唐国英说。

不仅县城医院就医环境得到极大改善,各乡镇卫生院的医疗水平也得到提升改善。基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度在各乡镇开花结果,基础医疗服务提档升级,实现了“小病不出镇、大病不出县”,为群众撑起了健康“保护伞”。

多年来,余庆不断加大教育投入,改善乡镇办学条件。新中国成立初期,全县有小学87所。改革开放以来,余庆县全面实施教育优先发展战略,教育事业发生历史性转变。通过大力发展学前教育,有效缓解“入园难”问题。提升中小学校教学质量和师资力量,实现学生就近入学。

在县城积善社区易地扶贫搬迁安置点,搬迁户子女都进入附近的学校就读。刚从敖溪镇官仓村搬来县城的王力先一家,儿子张鸿雨今年刚从敖溪小学转入城关一小就读六年级。“从家到学校只花10分钟,方便多了。”王力先说,“学校教学质量不错,解决我的后顾之忧。”

“四在农家”内涵更丰富

2001年,余庆县委、县政府创造性地在全县农村开展以“富在农家,学在农家,乐在农家,美在农家”为主要内容的“四在农家”创建活动,打造新农村建设的靓丽名片,带给群众看得见、摸得着的实惠,推动农村社会和谐稳定发展。

第一批“四在农家”创建点有白泥镇满溪村罗家坡、白泥镇春景村的桥底村民组,这两地在创建前都是出了名的穷乡僻壤,通过“四在农家”活动创建,从改善农民生产、生活环境,提高农民素质入手,顺应了群众“求富、求学、求乐、求美”的愿望。通过近20年的“四在农家”创建,如今余庆的乡村越来越美,产业越来越旺。

截至2017年,全县县级财政共投入资金10.28亿元,社会赞助和部门帮扶2.1亿元,拉动群众投资30.4亿余元,累计建成“四在农家”创建点973个,打造了“余庆坊红渡”“余庆坊玉河”“余庆坊河滨”、和景湾、七彩仙锋、白沙水乡、土司城等35个精品示范点,覆盖10个乡镇(街道)67个村居1735个村民组,惠及25.6万余人,全县96%的农民共享建设红利。

余庆“四在农家”的创建也为打赢脱贫攻坚战提供强有力的能源支撑。“要致富、水电路”,农村要发展,基础设施才是关键。余庆县在开展脱贫攻坚工作中,根据各乡镇实际,整合资金开展创建,以取得成功经验的“四在农家”示范点为引领,狠抓工作落实,着力解决贫困村贫困户的路、水、电等基础设施和产业发展、民居改善、收入增加等问题,助力精准扶贫,合力推进脱贫攻坚。截至目前,余庆贫困人口由原来的22587人降为6959人。

浪水湾旅游景点。

路通业兴致富快

要想富,先修路。

深知这一点的余庆人,改革开放后,抢抓发展机遇,加快建设综合交通枢纽,不断完善综合交通运输服务体系,带动群众增收致富。

55岁的徐平是一名有着30多年驾龄的客运司机,余庆道路的改变让他印象深刻。“江安高速通车前,从余庆开车到贵阳需要半天时间,有时遇到下雨天路滑还要花费更多时间。2015年底江安高速公路通车后,到贵阳不到两个小时,不管是运输农产品还是群众出行都方便多了。”徐平说。

截至目前,余庆境内有(包含过境高速)余凯高速,遵余高速,余德高速,江安高速,道瓮高速,湄石高速共计6条高速公路,待遵余高速建设完成,将实现镇镇通高速。

余庆的水上交通也实现了从无到有的突破。2009年,构皮滩水电站建设形成的飞龙湖流域成为余庆水上交通主阵地,建设有樱桃井、浪水湾、飞龙3个码头,设海事管理站房2处。2018年底,被称为世界第一提升高度的通航建筑物——构皮滩水电站三级垂直升船机进入全面调试阶段,乌江作为贵州北入长江的水运通道即将形成,500吨级船舶可将黔中物资从遵义县的乌江渡直送重庆市涪陵长江。

今天的余庆,以高速公路为主框架,国省干线为辐射,各镇、村三级公路为脉络的交通网络成为现实。

贵公网安备 52010302001563号

贵公网安备 52010302001563号