【高质量发展蹲点调研行】沿河淇滩镇:养殖业蓬勃发展,奏响乡村振兴乐章

寒冬腊月,霜风凛冽,却吹不散沿河土家族自治县淇滩镇乡村产业发展的腾腾热气。踏入淇滩镇檬子村的檬子惠农种养殖农民专业合作社,一幅充满生机与希望的画卷在眼前徐徐展开。

宽敞整齐的圈舍里,一头头肉牛身形矫健、毛色发亮,村民正熟练地操作着现代化的饲料配制设备,精准地把控着各种原料的比例,随后将搅拌均匀的饲料一一投喂给肉牛。

“这养殖肉牛啊,学问可大了,从饲料的营养搭配到投喂的时机和量,每个环节都得拿捏精准,才能养出高品质的肉牛。”杨建一边忙碌,一边向我们介绍道。这座占地2000余平方米、投资200万元的养殖场,自2023年3月正式运营以来,已成为当地产业发展的一颗耀眼明星。

目前场内的52头肉牛茁壮成长,打草、和料等环节全程机械化作业,不仅大大节省了人力,更确保了生产的标准化和科学化。“接下来,我要把养殖规模进一步扩大,通过‘合作社 + 养殖户’的模式,带着乡亲们一起富起来。”养殖场负责人杨建的话语坚定有力,透着对未来的满满信心,那是对乡村这片土地深沉的热爱与担当。

在养殖场外的田野里,100多亩玉米、大豆和饲草在寒风中依然绿意盎然,这是杨建流转土地后精心耕耘的成果。这片土地不仅为肉牛养殖提供了充足而优质的饲料,更成为了当地村民增收的“绿色银行”。“土地流转有收入,在这儿务工还能学技术挣工钱,日子越来越有奔头了!”正在田间劳作的村民笑着说道,脸上的笑容在冬日暖阳的映照下格外灿烂。

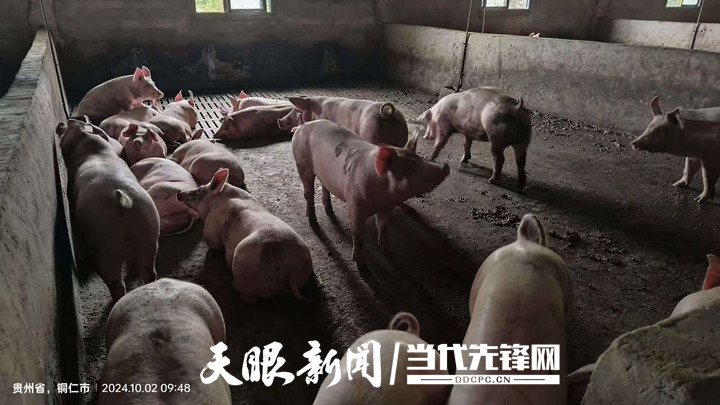

镜头转向淇滩镇沙子坡村的“大圣家庭农场”,这里同样是一片繁忙而有序的景象。猪圈里,生猪们膘肥体壮,欢快地抢食着工人投喂的饲料。“猪场加上我共有4个工人,我们每天悉心照料这些生猪,配料、喂食、打扫猪圈,虽说忙,但能学到不少养殖技术,而且收入也不错。”村民蔡华松边忙碌边满足地说。

养殖场负责人蔡奇军站在一旁,看着满圈肥猪,脸上洋溢着自豪与喜悦。这位有着20多年畜牧从业经验的大学生,2016年毅然回到家乡,投身生猪养殖事业,在脱贫攻坚的战场上就已初露锋芒,助力家乡的生猪产业发展。

“我成立了‘大圣农业发展有限公司’和‘大圣家庭农场’,去年农场还被评为省级家庭农场,政府也给了3万元补贴。今年我们计划出栏3000多头生猪,目前已经出栏1800多头,还存栏1000多头,年收入大概30万元至50万元。接下来,我要把生猪养殖产业做得更大更强,带动更多乡亲们过上好日子。”蔡奇军说,如今,他已带动村里12户发展养殖,为20余人提供了稳定的就业岗位,已成为乡村产业发展的“领头雁”。

“众鑫养殖协会”的存在,更是为淇滩镇的畜牧业发展凝聚起强大的力量。这个拥有80多个会员的协会,专注于生猪养殖,其养殖的生猪凭借优良的品质,畅销贵州省内各市县以及重庆市、湖南省等地,让淇滩镇的畜牧业声名远扬。

近年来,淇滩镇统筹推进产业发展、乡村建设与生态环境保护等各项工作,精准发力,不断优化产业结构,全力做大做强畜牧业养殖这一优势产业,拓宽群众增收致富的渠道,让养殖产业成为推动农民迈向富裕生活的强劲引擎。

为了让养殖户们安心创业、放手发展,淇滩镇积极作为,大力宣传并扎实落实国家的养殖补贴、饲草料补贴等惠民政策,为产业发展注入“强心剂”。同时,坚持以农户为根基、产业为支撑、公司(合作社)为纽带、共同富裕为目标,充分挖掘和发挥本地的资源优势,深入推进区域化布局、规模化养殖、标准化生产与产业化经营,走出了一条具有淇滩特色的乡村产业振兴之路。

截至目前,淇滩镇的养殖业已呈现出蓬勃发展的良好态势,养殖规模户已达91户,其中养猪规模户15户,养牛规模户69户,养羊规模户7户。存栏牛3547头,其中能繁母牛854头,出栏肉牛1023头;存栏猪23580头,其中能繁母猪623头,出栏生猪7548头;存栏山羊1200只,其中能繁母羊753只,出栏山羊827只;存栏家禽8932羽,出栏5460羽;存栏蜜蜂632群,产蜂蜜3230公斤。这些数字背后,是无数创业者的辛勤付出,是乡村振兴战略在淇滩大地落地生根、开花结果的生动见证。

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52010302001563号

贵公网安备 52010302001563号 贵公网安备 52010302001563号

贵公网安备 52010302001563号